Развал СССР и его и без того незавидного агропромышленного комплекса сильно ударил по общему состоянию сельского хозяйства в России, которая сумела восстановить дореформенный уровень АПК лишь в 2004 году. К началу нового века, по подсчетам экспертов, износ производственных фондов в отрасли превышал 80%, притом что по скорости ввода в строй новых мощностей они вдвое уступали выбытию старых. Доля инвестиций в основной капитал сельского хозяйства составляла лишь 4% от общего объема инвестиций в экономику.

В «деревне-кормилице» сразу 56% населения жило за чертой бедности, а среднемесячная заработная плата составляла 43% от общероссийского уровня. Более трети сельхозорганизаций были убыточными. Для приобретения одной тонны дизельного топлива селянин в 2000 году должен был продать 3,1 тонны зерна, а в 2005 году — уже 5,6 тонны.

Все это приводило к тому, что страна с населением 144 млн человек за 1999 год импортировала зерно, мясо, птицу, масло, муку, сахар, овощи, фрукты и др. на сумму в 7,66 млрд долларов. Особую тревогу вызывала продукция животноводства, так как в 90-х из-за дороговизны кормов аграриям пришлось пустить под нож основное поголовье скота, а кабальные условия «западной помощи» вынуждали правительство закупать американскую птицу (пресловутые «ножки Буша»).

Иными словами, страна по всем основным сегментам продовольственной корзины зависела от ввоза. К тому же качество импортированной продукции зачастую вызывало серьезные сомнения.

Для перелома ситуации и обеспечения продовольственной безопасности страны в начале 2000-х годов правительству была поставлена задача по разработке приоритетного национального проекта «Развитие АПК», направленного на создание благоприятных условий для роста агропроизводства в России.

«Перед разработчиками ПНП стояло множество вопросов по стратегии и тактике поддержки сельского хозяйства, — рассказал историк ЮФУ Владимир Полунин. — В деньгах нуждался каждый сегмент. Правительству важно было определить наиболее перспективные направления, которые смогли бы в первую очередь дать быстрый и заметный для общества экономический эффект».

К примеру, созданные в конце прошлого — начале нынешнего века в России агрохолдинги успели подмять под себя большинство старых умирающих хозяйств и вкладывать средства в экспортно ориентированное растениеводство, в то время как молочное и мясное животноводство на глазах деградировало по всей стране.

Бывший министр сельского хозяйства РФ, один из разработчиков ПНП Алексей Гордеев вспоминал: «Споры проходили в условиях явного цейтнота, ведь идея аграрного нацпроекта была высказана Владимиром Путиным в последнюю очередь, 5 сентября 2005 г., когда нацпроекты в области образования, здравоохранения и жилищного строительства были фактически уже сверстаны. ПНП «Развитие АПК» — самый последний из инициированных высшей властью. Отказ отраслевого руководства со ссылкой на неготовность означал бы игнорирование редкой исторической возможности, ведь впервые в новейшей истории России сельское хозяйство было отнесено к числу приоритетов социально-экономической политики».

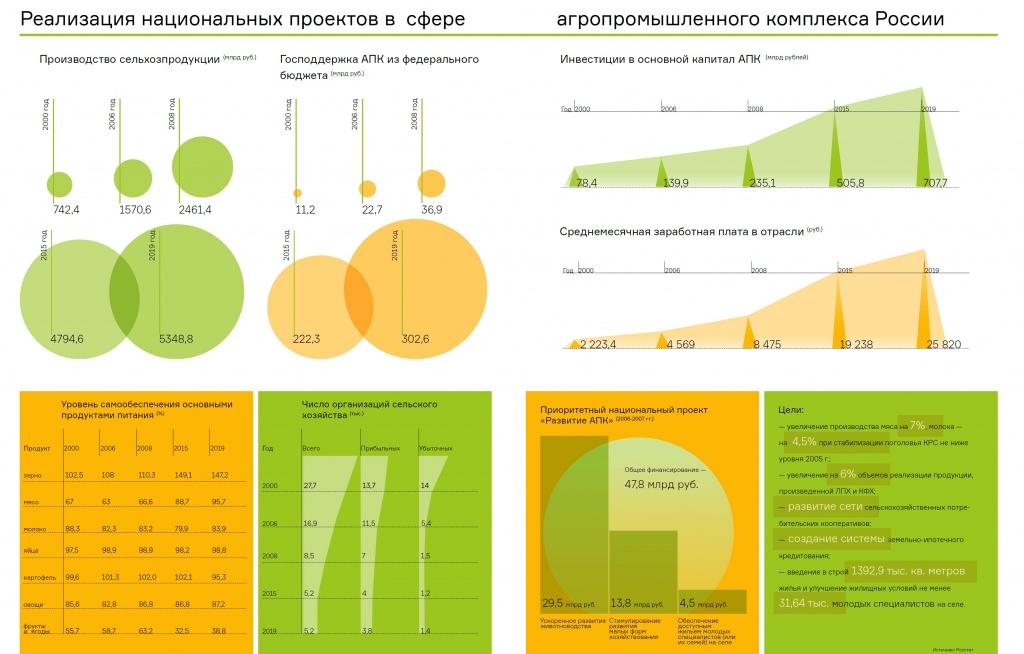

После жарких споров главными приоритетами ПНП на ближайшие два года были определены три направления: ускоренное развитие животноводства, стимулирование развития малых форм хозяйствования и обеспечение жильем молодых специалистов на селе. Выбор «между зерном и мясом» в пользу второго представлялся вполне логичным, так как именно животноводство могло удержать на селе больше специалистов и было ориентировано в первую очередь на насыщение внутреннего рынка. Среднедушевое потребление мяса по сравнению с 1990 годом в России сократилось на 30% (с 75 кг до 55 кг), молока — на 40% (с 385 кг до 235 кг), тогда как в США и Евросоюзе душевое потребление мяса составляло 117 кг и 78 кг соответственно.

На развитие этого сегмента из федерального бюджета в 2006-2007 годах выделялось 14,63 млрд рублей. На эти средства предполагалось субсидировать процентные ставки по кредитам коммерческих банков на срок до 8 лет на строительство, реконструкцию и модернизацию животноводческих комплексов, закупать и передавать в лизинг высокопродуктивный племенной скот, технику и оборудование для животноводов.

«В принятом варианте национального проекта однозначно победила линия на развитие животноводства, — считает Светлана Барсукова, профессор НИУ ВШЭ, член научно-экспертного совета при Комитете Госдумы РФ. — Этот выбор означал перевес социальной логики над экономической. По сути, в пользу животноводства были выдвинуты не экономические доводы, а социальные, сводящиеся к возможности закрепить людей на селе, возродить сельский образ жизни, заселить пространство, оголенное миграционными потоками, а также укрепить здоровье людей, увеличив потребление молока и мяса отечественного производства. На это накладывалась идея льготного жилья для молодых специалистов на селе как отдельного направления проекта».

На стимулирование развития ЛПХ, КФХ, потребительских кооперативов из бюджета выделялось 15,97 млрд рублей, на которые аграрии получали субсидии процентных ставок по кредитам и займам, привлеченным на развитие производства сельхозпродукции, развитие сети потребкооперативов, создание системы земельно-ипотечного кредитования. А для того чтобы было кому работать на селе и в город не бежала молодежь, на обеспечение жильем молодых специалистов на селе из федерального бюджета выделялось 4 млрд рублей. Всего на эти три направления первоначально было выделено около 35 млрд рублей, потом за счет включения новых приоритетных видов деятельности (поддержка овцеводства, северного оленеводства, табунного коневодства, промышленного рыболовства и пр.) цифра возросла до 47,8 млрд рублей.

Третий раздел — «Обеспечение доступным жильем молодых специалистов (или их семей) на селе» — будет реализоваться в рамках Федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2010 года». Это элемент кадровой политики».

Даром не получилось. Есть ключевое новшество в системе разработки ПНП «Развитие АПК» в России в этот период. Никто дармовых денег аграриям не давал. В условиях жестких, а порой сомнительных ограничений по стимулированию собственного агропромышленного комплекса при вступлении России в ВТО правительство вынуждено было пойти не на прямые государственные инвестиции, а лишь на кредиты аграриям, что вызвало ожесточенную критику самого ПНП. Разрешенная поддержка АПК со стороны государства оказалась на уровне 9,2 млрд долларов.

Как писала в 2007 году Светлана Барсукова, «в ПНП «Развитие АПК» безоговорочно победила кредитная линия. Меры по прямому дотированию сельского хозяйства (насколько это возможно в рамках подготовки к вступлению в ВТО) продолжают обсуждаться, но в рамках национального проекта им не нашлось места. Нацпроект впервые в российской практике не предусматривает прямых государственных инвестиций в сферу АПК. Именно это обстоятельство трактуется оппонентами как свидетельство ущербности, неполноценности проекта. Тем более что отечественный рынок продовольствия теснится не просто импортной, но импортной субсидированной продукцией».

Особая роль в реализации проекта отводилась Россельхозбанку как основному оператору национальной кредитно-финансовой системы АПК. На его базе был создан Центр информационного обеспечения и мониторинга реализации проекта, куда стекалась вся информация о ходе реализации ПНП, осуществлялся анализ и финансовый контроль.

В ходе реализации нацпроекта предполагалось увеличение производства мяса на 7%, молока — на 4,5%. Также на 6% должен был вырасти объем продукции ЛПХ и КФХ. Планировалось построить 1,392 млн кв. метров жилья и улучшить жилищные условия 31,64 тыс. молодых специалистов на селе. По данным Минсельхоза РФ, по итогам 2007 года контрольные целевые показатели по всем трем направлениям нацпроекта оказались выполненными, а уже в следующем году нацпроект был преобразован в Государственную программу развития сельского хозяйства.